Avec de plus en plus de médias et de ressources saturés d’informations, les équipes pédagogiques comme les élèves ont besoin de méthodes simples pour comprendre vite, décider mieux et créer ensemble. La collaboration visuelle s’impose comme une réponse puissante : au lieu de s’échanger uniquement des textes, on co-construit des cartes, des schémas, des tableaux et des prototypes qui rendent les idées visibles et donc discutables. Le résultat ? Une participation plus large, des cours plus clairs et des projets qui avancent avec enthousiasme.

Dans cet article, nous explorons ce qu’est la collaboration visuelle, pourquoi elle fonctionne si bien en contexte scolaire, et comment la mettre en place pas à pas dans vos séquences pédagogiques. Vous trouverez aussi des ressources utiles pour démarrer immédiatement.

Qu’appelle-t-on « collaboration visuelle » ?

La collaboration visuelle regroupe toutes les pratiques qui consistent à penser, organiser et décider avec des supports graphiques partagés : cartes mentales, cartes conceptuelles, tableaux (Kanban), matrices, frises chronologiques, schémas de processus, croquis, story-boards, etc. L’objectif n’est pas de « faire joli », mais de rendre explicites les liens entre idées, de réduire l’ambiguïté et d’accélérer l’appropriation par les élèves.

En classe, cela peut prendre des formes variées :

-

Élaborer une carte mentale de chapitre pour faire émerger les prérequis et les notions-clés.

-

Construire une ligne du temps interactive en Histoire pour relier événements, lieux et personnages.

-

Organiser un tableau de tâches (type Kanban) pour un projet interdisciplinaire.

-

Prototyper un journal de bord visuel en sciences pour suivre hypothèses, expériences et résultats.

Pourquoi ça marche ? Trois bénéfices pédagogiques majeurs

-

Compréhension accélérée

Les visuels permettent de traiter l’information en groupes et relations : les élèves voient la structure d’ensemble (macro) et les détails (micro) en un coup d’œil. Les schémas révèlent des connexions que le texte seul masque souvent. -

Engagement et mémorisation renforcés

Dessiner une carte, déplacer un post-it, relier des bulles… ces micro-actions transforment les élèves en co-auteurs. La mémorisation s’en trouve facilitée, notamment pour les profils « visuels » qui retiennent mieux formes, couleurs et spatialisation. -

Inclusion et différenciation

La visualisation ouvre des voies d’expression non exclusivement verbales. Les élèves allophones, dyslexiques ou timides participent plus facilement, ce qui élargit la collaboration et diversifie les preuves d’apprentissage.

Exemples concrets d’activités

-

Français / Langues : carte des champs lexicaux d’un texte, schéma narratif commun, nuage d’idées pour un débat argumenté.

-

Histoire-Géographie : frise chronologique partagée, carte conceptuelle reliant causes et conséquences d’un événement, carte mentale de révision.

-

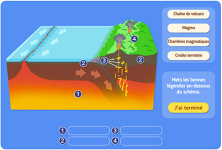

Sciences : schéma d’expérience, cycle de vie d’un organisme, carte des concepts (énergie, forces, matière) avec exemples.

-

Mathématiques : carte des stratégies de résolution (modélisation, tableau, schéma), poster des erreurs fréquentes et correctifs.

-

EMC / Projets : tableau de rôles et responsabilités, calendrier visuel, matrice « idée → prototype → retour ».

Mettre en place la collaboration visuelle en 5 étapes

-

Clarifier l’objectif pédagogique

Que voulez-vous obtenir ? Activer les connaissances antérieures, structurer un chapitre, évaluer formativement, préparer une production finale ? L’objectif oriente le choix du support (carte, tableau, frise…). -

Choisir le bon gabarit

-

Carte mentale pour explorer un thème ou réviser.

-

Carte conceptuelle pour insister sur les relations (cause → effet, inclusion, opposition).

-

Tableau pour organiser un projet (À faire / En cours / Fait).

-

Frise pour poser des repères temporels.

Astuce : partez d’un modèle simple, quitte à complexifier plus tard.

-

Définir des règles de participation

Fixez des rôles (facilitateur, gardien du temps, scribe visuel, rapporteur) et des codes visuels (couleurs pour catégories, formes pour types d’idées). Précisez comment on critique : on questionne les liens, pas les personnes. -

Animer en temps réel

Alternez divergence (générer beaucoup d’idées) et convergence (regrouper, hiérarchiser). Utilisez des timers, des tours de table, et des checkpoints (« Que manque-t-il ? », « Quel lien est discutable ? »). -

Transformer le visuel en trace d’apprentissage

Nettoyez la carte (doublons, orthographe), ajoutez une légende, fixez une version et partagez-la. Les élèves peuvent annoter ce document pour préparer une évaluation ou un exposé.

Outils pratiques pour démarrer

-

Pour cartographier rapidement vos idées et celles des élèves, vous pouvez, par exemple, concevoir une carte mentale en ligne pour vos projets. L’intérêt d’un outil dédié est de faciliter la coédition, l’historique des versions, ainsi que l’export en image ou PDF pour vos classeurs numériques.

-

Sur Pass-education, vous trouverez de nombreuses pistes pour exploiter les cartes et schémas en classe. Parcourez par exemple nos ressources de cartes mentales pour la classe pour enrichir vos séquences (fiches, idées d’activités, modèles à compléter).

Conseil technique : quelle que soit la solution choisie, fixez un nommage clair (classe, matière, chapitre, date) et centralisez les productions (ENT, drive partagé) pour faciliter la réutilisation et la révision.

Bonnes pratiques de facilitation

-

Commencer analogique, finir numérique : parfois, un brouillon au tableau ou sur papier libère la parole. Numérisez ensuite pour capitaliser.

-

Limiter le « bruit visuel » : trop de couleurs tue l’information. Affectez une signification précise à chaque couleur ou icône.

-

Rendre les liens explicites : légendez les flèches (« cause de », « exemple de », « prérequis »). En carte conceptuelle, les mots de liaison sont essentiels.

-

Cadencer : fixez des temps courts pour diverger (3–5 min), puis des temps de regroupement (5–10 min).

-

Faire tourner les rôles : la facilitation est un apprentissage social ; chacun doit pouvoir animer, prendre des notes visuelles, présenter.

-

Évaluer ce qui compte : une grille simple peut porter sur la qualité des liens, la pertinence des regroupements, la clarté et la participation.

Évaluer l’impact auprès des élèves

Pour valider l’intérêt de la collaboration visuelle dans vos classes, mesurez des indicateurs simples et observables :

-

Compréhension : mini-quiz avant/après carte ; nombre d’erreurs conceptuelles ; capacité à expliquer un lien.

-

Participation : proportion d’élèves actifs, diversité des contributions (texte, schéma, oral).

-

Transférabilité : les élèves réutilisent-ils spontanément la carte pour réviser, écrire un plan, résoudre un problème ?

-

Efficience : temps nécessaire pour bâtir un plan de chapitre, pour répartir des rôles, ou pour prendre une décision de groupe.

Astuce : tenez un journal de séance (« Ce qui a bien fonctionné », « À ajuster », « Élèves à accompagner ») afin d’améliorer vos dispositifs.

Idées d’activités clé en main (adaptables par niveaux)

-

Tempête d’idées guidée (20 min)

Objectif : activer connaissances et représentations initiales.

Déroulé : post-its d’idées (3 min), regroupement par thèmes (5 min), choix d’un titre pour chaque groupe (5 min), courte restitution (7 min).

Trace : photo/tableau ou carte numérique nettoyée. -

Carte conceptuelle « cause → conséquence » (30–40 min)

Objectif : travailler la causalité (Histoire, SVT, Physique).

Déroulé : concepts clés fournis, les élèves doivent relier avec des mots de liaison obligatoires (« entraîne », « favorise », « nécessite »).

Évaluation : pertinence des liens + clarté. -

Kanban de projet (15 min de mise en place + suivi continu)

Objectif : responsabiliser et visualiser l’avancement.

Déroulé : colonnes « À faire / En cours / Fait », cartes par tâche avec critères de réussite et échéance.

Bénéfice : transparence et autonomie accrues. -

Story-board d’exposé (45 min)

Objectif : structurer une prise de parole.

Déroulé : étapes : accroche → plan → preuves → synthèse → questions.

Livrable : diaporama ou affiche finale dérivée du visuel.

Dépasser les idées reçues

-

« C’est du temps perdu » : au contraire, la cartographie évite de s’égarer ; on voit ce qui manque et on avance plus vite.

-

« Je ne sais pas dessiner » : la collaboration visuelle n’exige pas de talent artistique ; de simples formes et flèches suffisent si les relations sont claires.

-

« Les élèves vont s’éparpiller » : un cadrage explicite (objectifs, rôles, timing) canalise l’énergie créative.

La collaboration visuelle n’est pas un effet de mode, c’est une méthode qui met l’accent sur la clarté, l’inclusion et l’action. En rendant visibles les idées et leurs liens, elle accélère la compréhension, favorise l’engagement et améliore la qualité des productions. Commencez petit (une carte mentale de chapitre, un tableau de tâches), formalisez vos codes, puis élargissez.

Pour vous lancer, testez une séance dès cette semaine : choisissez un objectif, un gabarit, des rôles, et co-créez avec vos élèves. Et si vous avez besoin d’un modèle prêt à l’emploi, vous pouvez concevoir une carte mentale en ligne pour vos projets, puis l’adapter à votre progression. Enfin, explorez nos ressources de cartes mentales pour la classe pour nourrir et varier vos dispositifs.

Commentaires