Tablette, console, ordinateur… Dès le plus jeune âge, les enfants sont attirés par les jeux vidéo. Beaucoup de parents s’interrogent : les jeux vidéo représentent-ils un danger pour la réussite scolaire et le développement de mon enfant ? Faut-il s’en méfier absolument, ou bien peuvent-ils aussi avoir des effets positifs (développement cognitif, créativité…) ? Dans cet article, nous faisons le point de façon équilibrée sur les risques des jeux vidéo pour l’apprentissage et les enfants – notamment l’addiction, l’impact sur la santé et le comportement – mais aussi sur les bienfaits potentiels de ce loisir lorsqu’il est bien encadré. Enfin, nous donnerons des conseils pratiques aux parents pour gérer au mieux le temps d’écran et orienter les enfants vers des usages ludiques mais éducatifs.

Les principaux dangers des jeux vidéo pour les enfants

Jeux vidéo et dangers vont souvent de pair dans l’esprit du public. Il est vrai qu’une consommation excessive ou inadaptée de jeux vidéo peut entraîner plusieurs problèmes chez l’enfant. Les principaux risques identifiés par les spécialistes sont :

- La dépendance (addiction) : le jeu devient une obsession, l’enfant n’arrive plus à s’arrêter et délaisse les autres activités.

- Le temps d’écran excessif : trop de jeu vidéo empiète sur le temps de travail scolaire, le sommeil et d’autres apprentissages essentiels.

- Les effets sur la santé physique : sédentarité, surpoids, fatigue visuelle, troubles du sommeil causés par les écrans.

- Le contenu inapproprié : violence dans les jeux, scènes choquantes, stéréotypes, ou encore interactions en ligne non contrôlées (insultes, harcèlement).

- L’isolement social : à haute dose, le jeu vidéo solitaire peut couper l’enfant du monde réel (amis, famille) s’il n’est pas équilibré avec d’autres interactions.

Détaillons chacun de ces risques pour comprendre d’où ils viennent et comment les prévenir.

Dépendance aux jeux vidéo : quand le jeu prend le dessus

“Encore 5 minutes, s’il te plaît !” Votre enfant réclame sans cesse du rab sur sa partie en cours ? Il pique des colères quand vous éteignez la console ? Ces signes peuvent alerter sur un début de dépendance aux jeux vidéo. L’Organisation mondiale de la Santé reconnaît depuis 2018 l’addiction aux jeux vidéo comme un trouble mental à part entière. Concrètement, un enfant « accro » va perdre le contrôle : il joue de plus en plus longtemps, au détriment de tout le reste.

Il faut dire que les jeux vidéo sont conçus pour créer l’envie de continuer. Les développeurs utilisent des mécanismes de récompenses et de défis progressifs : à chaque niveau réussi, le cerveau de l’enfant libère de la dopamine (l’hormone du plaisir). Il a alors envie de retrouver cette sensation, donc de jouer davantage: « Les jeux vidéo sont souvent programmés pour manipuler les pensées et les émotions du joueur […] avec des récompenses qui le poussent à en vouloir toujours plus et à ne plus vouloir s’arrêter », explique ainsi le site parental Naitre et grandir. Certains jeux en ligne n’ont même pas de fin (jeux de survie, “battle royale” type Fortnite), ce qui renforce ce phénomène : l’enfant pourrait jouer indéfiniment.

Quels sont les risques d’une telle addiction ? D’abord, l’enfant dépendant va délaisser d’autres activités indispensables : les devoirs (baisse des résultats scolaires), les sorties, le sport, le sommeil… Ensuite, on observe souvent de l’irritabilité et de l’anxiété en dehors du jeu : le jeune ne pense qu’à sa prochaine partie. Paradoxalement, le jeu qu’il aimait devient une source de stress. Sur un forum, une maman désemparée décrit son fils de 18 ans « devenu fou quand j’éteignais le jeu, criant et pleurant […] Il ne fait plus rien d’autre, n’a pas de projets d’avenir, aucun rêve, répond juste “je ne sais pas” quand on lui parle ». Heureusement, tous les cas ne sont pas aussi extrêmes.

Comment prévenir la dépendance ? La clé est de fixer des limites claires dès que l’enfant commence à jouer. Par exemple, convenez ensemble d’une durée maximale (30 minutes ou 1 heure) et d’un créneau horaire précis. Une fois le temps écoulé, on passe à autre chose ! Un rituel de fin (dire « la dernière partie », mettre un minuteur) peut aider. Il est aussi essentiel de proposer d’autres activités épanouissantes à côté (sport, lecture, bricolage…) pour que le jeu vidéo reste un loisir parmi d’autres, et non le centre de sa vie.

Trop de jeux vidéo nuit-il aux résultats scolaires ?

En tant que parent, on craint souvent que les heures passées sur la console soient autant d’heures en moins pour les devoirs, la lecture ou le sommeil. Et c’est vrai qu’il existe un lien entre temps d’écran excessif et difficultés scolaires. Selon le rapport MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives), le temps passé devant un écran (tous écrans confondus) peut empiéter sur des apprentissages essentiels à leur développement. Par exemple, un enfant de maternelle qui passe des heures devant la tablette aura moins d’interactions réelles et risque de parler moins bien (retard de langage). Un élève de primaire qui joue tard aura du mal à se concentrer le lendemain en classe.

Plusieurs études scientifiques confirment ce constat. L’une d’elles (Université de Montréal, 2019) a suivi des enfants de 3 ans jusqu’à 5 ans : ceux qui étaient le plus exposés aux écrans étant tout-petits avaient des scores plus faibles en tests de développement du langage et de l’attention à l’entrée à l’école. Une autre étude britannique a montré que les adolescents passant plus de 4 heures par jour devant un écran avaient statistiquement de moins bons résultats aux examens que ceux en dessous de 2 heures. Évidemment, ce n’est pas le jeu vidéo en soi qui rend “bête”, mais c’est du temps non passé à étudier ou dormir qui finit par se ressentir.

Cela signifie-t-il que tout jeu vidéo nuit aux notes ? Pas nécessairement. La quantité fait la différence. Jouer un peu chaque jour (disons 30 min) après avoir fini ses devoirs n’aura probablement aucun impact négatif – certains enfants y trouvent même une détente qui peut les aider à se remettre au travail ensuite. En revanche, jouer 3 heures par soir à la place de faire ses devoirs ou de dormir, sur la durée, posera problème. En clair, c’est l’excès qui “casse” l’équilibre apprentissage/loisir, pas le loisir modéré.

Un élément à connaître : le simple fait d’avoir un écran allumé à proximité peut distraire l’enfant. Par exemple, la télévision allumée en bruit de fond pendant qu’il fait ses exercices peut suffire à réduire son attention et ses performances, même s’il ne la regarde pas activement. Donc, mieux vaut éteindre complètement les appareils pendant les périodes de travail scolaire.

Conseils aux parents : instaurez un temps “devoirs sans écran” chaque fin d’après-midi. La règle peut être : “Pas d’écran avant que les devoirs soient terminés”. Vous pouvez aussi utiliser les jeux vidéo comme une récompense : “Si tu as bien travaillé pendant 1h, tu auras 20 minutes de jeu vidéo ensuite.” Ainsi, l’enfant intègre que le jeu vient après l’effort. Veillez aussi à ce que le jeu vidéo ne grignote pas les heures de sommeil (voir point suivant).

Quels effets sur la santé ? (Fatigue, sommeil, vue…)

Outre l’école, un usage intensif des jeux vidéo peut affecter la santé physique de l’enfant. D’abord, c’est un loisir sédentaire : assis pendant des heures, l’enfant ne se dépense pas. À long terme, cela peut favoriser une prise de poids (surtout s’il grignote en jouant) et un moindre développement de ses capacités motrices. Savez-vous que les enfants d’aujourd’hui jouent deux fois moins dehors que ceux d’il y a 30 ans ? Au Royaume-Uni, ils passent en moyenne 4 heures par semaine à l’extérieur, contre 8 heures pour leurs parents à l’époque. Et aux États-Unis, les enfants sont sous la barre des 10 minutes de jeu en plein air par jour, alors qu’ils dépassent 7 heures par jour d’écrans toutes activités confondues. Cette baisse d’activité physique liée en partie aux écrans n’est pas sans conséquences (risque accru d’obésité infantile, par exemple).

Il y a aussi la question des yeux et de la fatigue. Fixer un écran longtemps peut provoquer une fatigue visuelle (yeux secs, maux de tête). Cela peut également révéler ou aggraver des problèmes de vue latents (certains parents découvrent que leur enfant a besoin de lunettes parce qu’il cligne des yeux ou se frotte les yeux après le jeu). Les pédiatres recommandent de faire une pause de 10 minutes toutes les 30-60 minutes de jeu pour reposer les yeux, et de jouer dans une pièce bien éclairée pour réduire le contraste écran/obscurité.

Le sommeil, enfin, est un point crucial. La lumière bleue émise par les écrans (tablettes, smartphones, ordinateurs) dérègle l’horloge biologique. Elle trompe le cerveau en lui faisant croire qu’il fait jour, ce qui retarde la sécrétion de mélatonine, l’hormone qui nous donne envie de dormir. Conséquence : si un enfant joue juste avant d’aller au lit, il aura plus de mal à s’endormir et son sommeil sera de moins bonne qualité. De plus, l’excitation du jeu (stress, sursaut, compétition) maintient son cerveau en éveil. C’est pour cela que les experts conseillent d’arrêter les écrans au moins 1h (voire 2h) avant le coucher. Par exemple, si l’enfant se couche à 21h, on éteint tout écran vers 19h30 et on passe à une activité calme (lecture, discussion, jeux de société…).

Un enfant qui manque de sommeil va être plus fatigué, irritable, et aura plus de difficultés à se concentrer ou à mémoriser. Sur le long terme, un sommeil insuffisant peut même avoir des conséquences sur la croissance et le système immunitaire. Sans dramatiser, il est donc important de surveiller l’hygiène de vie globale de l’enfant joueur. Jouer, oui – mais bouger et dormir, c’est non négociable ! 😊

Conseils aux parents : fixez une heure limite le soir pour les écrans. Par exemple, “pas d’écran après 20h” pour un collégien qui se couche à 22h. Installez éventuellement un filtre de lumière bleue sur les appareils (mode nuit) même si cela ne remplace pas l’arrêt total. Encouragez la pratique d’un sport ou d’une activité physique régulière pour compenser la sédentarité du jeu vidéo. Pourquoi pas associer jeu vidéo et exercice : certains jeux de danse ou de fitness sur console (Nintendo Switch™ par ex.) font bouger tout en jouant, c’est un bon compromis.

Violence, contenu choquant et dangers d’Internet

Autre préoccupation fréquente : les jeux vidéo rendent-ils violent ? On a tous en tête des titres très violents (ex: séries Grand Theft Auto, Call of Duty…) et on peut légitimement se demander quel impact ils ont sur le comportement d’un jeune. La recherche scientifique sur ce sujet est contrastée. Des études ont montré qu’immédiatement après une session de jeu violent, les joueurs (enfants ou adultes) présentent souvent une augmentation de l’agressivité “d’humeur” : ils sont plus excités, leur rythme cardiaque est élevé, ils peuvent réagir de façon plus brusque dans les minutes qui suivent. En revanche, aucune preuve solide ne démontre qu’un enfant devenait durablement agressif ou violent dans sa vie réelle à cause des jeux vidéo. « Aimer des jeux vidéo violents ne signifie pas aimer la violence », résume le Dr Gaël Fournis. En fait, la plupart des joueurs savent faire la part des choses : ils jouent pour l’adrénaline, pour le défi, pas par désir réel de violence. Néanmoins, il existe un effet plus insidieux : à force de voir des scènes violentes, surtout si le jeu est très réaliste, un enfant peut se désensibiliser. Il risque de banaliser la violence, de la voir comme “normale” pour résoudre un conflit. C’est pourquoi il est vital de respecter les classifications PEGI : elles sont là pour éviter qu’un enfant de 10 ans joue à un jeu conçu pour des adultes de 18+ ans avec des scènes choquantes.

Parlant de contenu, il n’y a pas que la violence graphique. Certains jeux véhiculent des stéréotypes (par ex. hypersexualisation des personnages féminins, clichés sur certaines communautés). D’autres intègrent des éléments de « casino » très attractifs pour les enfants : coffres-surprise à acheter, roulettes, loteries… Ce phénomène de gamblification du jeu vidéo inquiète les experts. « Nos jeunes […] jouent à des jeux utilisant des mécaniques pernicieuses s’apparentant aux jeux de hasard et d’argent, et celles-ci sont délétères pour leur développement. » alerte ainsi Maude Bonenfant, titulaire d’une chaire de recherche au Canada. Concrètement, un enfant peut, dans un jeu apparemment inoffensif, être incité à dépenser de l’argent (le sien ou celui des parents via la carte bleue enregistrée 😬) pour acheter des boîtes virtuelles dont le contenu est aléatoire (skins, objets rares). C’est ni plus ni moins qu’un mini-jackpot : on gratte un ticket pour voir si on a le “gros lot”. On comprend le danger : un enfant n’a pas la maturité pour résister à ces sollicitations. C’est ainsi que certains ont dépensé des sommes folles sans s’en rendre compte. À noter qu’un pays comme la Belgique a interdit les loot boxes dans les jeux vidéo accessibles aux mineurs, assimilant cela à des jeux de hasard.

Enfin, il y a tous les dangers d’Internet lorsqu’un jeu est connecté. De nombreux jeux en ligne permettent aux joueurs de discuter via un chat texte ou vocal. Or, on ne sait pas toujours avec qui l’enfant parle. Il peut tomber sur des personnes toxiques qui l’insultent, ou pire, des adultes aux intentions malveillantes (prédateurs cherchant à gagner sa confiance). L’anonymat en ligne fait que des inconnus peuvent se faire passer pour des ados et tenter d’entrer en contact. C’est rare, mais cela existe, hélas. De plus, le chat peut exposer l’enfant à des propos vulgaires ou haineux qu’on ne voudrait pas qu’il lise. Selon l’association e-Enfance, plus l’enfant commence tôt le jeu en ligne, plus ce risque est important – un jeune de 7 ans aura du mal à se défendre face à du cyberharcèlement.

Que faire face à ces contenus et dangers ? D’abord, bien choisir les jeux. Vérifiez systématiquement le logo PEGI sur la jaquette ou la description du jeu (3, 7, 12, 16, 18 ans). Ces pictos indiquent l’âge minimum recommandé et les types de contenus présents (violence, peur, langage grossier, etc.). Ne donnez pas à un enfant de 8 ans un jeu PEGI 16 sous prétexte “qu’il a l’air mignon” – même si visuellement ça passe, il peut y avoir un chat en ligne non modéré derrière. Ensuite, parlez avec votre enfant de ce qu’il voit dans ses jeux. Démystifiez la violence : expliquez-lui que dans la vraie vie, la violence a des conséquences graves (blessures, loi, etc.), contrairement aux jeux. Surveillez aussi son comportement : s’il devient agressif ou angoissé après le jeu, il y a peut-être un souci. Pour les plus jeunes, activez le contrôle parental sur les consoles et PC : vous pourrez ainsi désactiver le chat en ligne, limiter les achats intégrés, et même définir des plages horaires de jeu. Par exemple, la Nintendo Switch™ offre la possibilité de limiter la durée de jeu quotidienne via une application parentale.

Enfin, n’hésitez pas à jouer avec lui ou à le faire jouer dans le salon, pour garder un œil et pouvoir intervenir en cas de problème. Si votre enfant adore un jeu en ligne, cherchez s’il existe des serveurs dédiés aux enfants ou des communautés privées plus sûres. Par exemple, certains passionnés ont créé des serveurs Minecraft familiaux, avec des modérateurs, où les enfants peuvent jouer ensemble sans croiser d’adultes inconnus.

Les jeux vidéo peuvent-ils être bénéfiques à l’apprentissage ?

Après avoir listé tous ces risques, vous êtes peut-être tenté de bannir purement et simplement les jeux vidéo de la maison. Mais ce serait passer à côté d’un fait : jouer aux jeux vidéo n’a pas que des côtés négatifs. De nombreuses recherches récentes montrent aussi des effets positifs, et pas uniquement sur la détente. Dans cette partie, nous allons explorer les bienfaits potentiels des jeux vidéo pour les enfants – sur le plan cognitif, social et même éducatif. Car oui, les jeux vidéo peuvent aussi être un outil d’apprentissage ! Cela peut sembler paradoxal, mais vous allez voir que tout est question de modération et d’accompagnement.

Des jeux qui stimulent le cerveau (logique, mémoire…)

Résoudre une énigme dans Zelda, se repérer sur la carte d’un monde ouvert, réfléchir à la bonne combinaison dans un jeu de puzzle… Tout cela sollicite le cerveau de l’enfant. Contrairement à la télévision où il est passif, le jeu vidéo le rend actif : il doit prendre des décisions, tenter des stratégies, s’adapter en fonction du résultat. C’est un véritable entraînement pour certaines capacités cognitives.

- Logique et résolution de problèmes : De nombreux jeux (aventures, enquêtes, puzzles) posent des problèmes que l’enfant doit résoudre pour avancer. Il apprend à analyser une situation, à essayer différentes solutions. Par exemple, dans un jeu comme Professeur Layton, il doit résoudre des casse-têtes qui font appel à sa logique mathématique. Ce type d’exercice renforce son esprit logique et sa créativité, ce qui peut ensuite l’aider en maths ou en sciences.

- Mémoire et concentration : Certains jeux demandent de mémoriser des informations (emplacement d’objets, séquences de mouvements, dialogues) tout en restant concentré sur l’action à l’écran. Des études ont observé que les joueurs réguliers ont souvent une meilleure mémoire visuelle et une capacité à suivre plusieurs éléments à la fois (par exemple, regarder la mini-carte tout en conduisant une voiture virtuelle). Ils entraînent en quelque sorte leur “multitâche”.

- Coordination œil-main et réflexes : Les jeux d’action ou de sport sollicitent la coordination entre la vue et les mains (sur la manette ou le clavier). Les joueurs doivent réagir vite à des stimuli visuels ou auditifs. D’après une publication dans Annals of Neurology, jouer même modérément améliore la vitesse de réaction chez l’enfant. Fait surprenant, on a constaté que des chirurgiens entraînés aux jeux vidéo de type action commettaient moins d’erreurs lors d’opérations assistées par ordinateur – leur dextérité et leur précision étant meilleures, sans doute grâce à l’entraînement ludique !

- Repérage spatial : Naviguer dans l’environnement 3D d’un jeu, ça développe le sens de l’orientation. Un enfant qui joue à Minecraft ou Fortnite doit construire une carte mentale du monde, se repérer par rapport à des points de repère… Des chercheurs ont montré que les joueurs avaient souvent de meilleures capacités visuospatiales (ils manipulent mieux les objets en 3D, visualisent mieux des rotations dans l’espace). Utile plus tard en géométrie ou en géographie !

Bien entendu, ces bénéfices ne se manifestent que si le jeu reste dans des proportions raisonnables. Un enfant qui jouerait 8 heures par jour ne progresserait pas indéfiniment en réflexes ou en mémoire ; au contraire, il risquerait de régresser sur d’autres plans. C’est l’argument de la “courbe en U” : un peu de jeu peut être positif, trop de jeu devient négatif. Par exemple, l’étude mentionnée plus haut (Pujol et al.) a noté qu’au-delà de ~2 heures de jeu par semaine, les gains en rapidité n’augmentaient plus, alors que les problèmes de comportement, eux, commençaient à apparaître. La modération est donc le maître-mot.

Le saviez-vous ? En 2019, une équipe de l’Université de Genève a mené une méta-analyse sur les jeux d’action. Ils ont conclu que ce genre de jeux améliorait plusieurs fonctions cognitives, notamment l’attention visuelle, la capacité à effectuer plusieurs tâches simultanément et la perception des contrastes. Les auteurs vont jusqu’à suggérer que les jeux vidéo pourraient être utilisés pour rééduquer des troubles de l’attention ou améliorer la vision de patients amblyopes. Comme quoi, les recherches autour du “brain training” par le jeu vidéo sont en plein essor.

Confiance en soi, persévérance : ce que le jeu peut apporter

Au-delà des capacités “intellectuelles”, jouer peut aussi influencer le caractère de l’enfant de manière positive. Beaucoup de parents ont constaté que leur enfant est fier lorsqu’il réussit quelque chose dans un jeu. Cet orgueil, à dose raisonnable, peut nourrir sa confiance en lui.

Prenons un exemple concret : un enfant plutôt timide, qui manque d’assurance à l’école, réussit à terminer un niveau très difficile dans son jeu de plateforme préféré. Il a persévéré, il y est arrivé. Cette expérience de réussite, même virtuelle, lui montre qu’il *peut* réussir en s’accrochant. Cela peut améliorer son estime de soi. « Les jeux vidéo aident les enfants à être fiers d’eux-mêmes, en améliorant l’image qu’ils ont d’eux au fil des succès dans le jeu », souligne Juliette Defrance du site Gaming Campus. Bien sûr, il faut que ces succès restent à leur portée et valorisés par l’entourage (d’où l’intérêt de s’intéresser un peu aux exploits vidéoludiques de nos enfants).

Un autre apport est la persévérance. Dans un jeu vidéo, l’échec n’est pas définitif : on peut *réessayer* autant de fois que nécessaire. L’enfant apprend donc que l’échec fait partie du processus et qu’en changeant de tactique ou en s’entraînant, on finit par y arriver. C’est exactement le message que l’on veut lui transmettre pour la vie réelle ! Des chercheurs en psychologie de l’éducation (comme Carol Dweck, avec la théorie de l’“esprit de croissance”) soulignent l’importance de voir l’échec non comme une fatalité mais comme une opportunité d’apprendre et de s’améliorer. Or, le jeu vidéo inculque cela intuitivement : *“Game Over – Try Again”*. « Les jeux vidéo apprennent à l’enfant que l’échec peut être une source de motivation à ne pas baisser les bras et à revoir sa stratégie », note ainsi un expert en éducation numérique.

Enfin, certains jeux développent l’empathie et la sociabilité. Comment ? Via les jeux coopératifs ou les jeux de rôles. Par exemple, dans un jeu où il faut sauver des personnages, l’enfant peut ressentir de la compassion, s’identifier à des héros altruistes, etc. Des études (Université de Milwaukee, 2014) ont même montré qu’après avoir joué à des jeux “gentils” (type Animal Crossing ou des jeux d’entraide), les enfants étaient plus enclins à aider un camarade dans la vraie vie. Bon, l’effet reste temporaire, mais il existe.

Bien sûr, ces vertus du jeu vidéo ne doivent pas masquer que tout dépend du contexte. Un enfant harcelé ou en échec scolaire ne va pas miraculeusement reprendre confiance grâce au seul jeu vidéo. Mais dans un contexte équilibré, le jeu peut contribuer à forger certaines qualités, tout en amusant.

Apprendre en jouant : quand l’école utilise le jeu vidéo

Si les jeux vidéo n’étaient que néfastes, on ne chercherait pas à les intégrer en classe. Or, c’est tout le contraire : depuis quelques années, on voit fleurir des projets pédagogiques utilisant des jeux vidéo. Objectif : rendre l’apprentissage plus ludique et motivant pour les élèves. Par exemple :

- Des professeurs de langues utilisent le jeu Among Us en cours d’anglais : les élèves doivent argumenter (en anglais) pour découvrir l’imposteur, ce qui les fait pratiquer la langue de Shakespeare sans y penser.

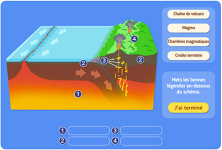

- En histoire, certains ont employé Assassin’s Creed (qui reconstitue des villes historiques) pour faire visiter l’Alexandrie antique ou le Paris révolutionnaire aux élèves, bien mieux qu’avec un manuel. Les élèves peuvent se promener, interagir, c’est immersif.

- En mathématiques, le très populaire Minecraft est un formidable terrain de jeu : on y travaille la géométrie en construisant des structures, on peut y apprendre la logique (circuits de “redstone” pour ceux qui connaissent), et même la chimie grâce aux “Minecraft Labs” où l’on mélange des éléments pour créer des composés.

Minecraft dans l’éducation est d’ailleurs la figure de proue de cette tendance. Selon Microsoft, la plateforme est utilisée dans plus de 40 000 écoles à travers le monde. Les enseignants disposent de leçons prêtes à l’emploi dans Minecraft : par exemple, reconstituer le système solaire, apprendre les principes de la citoyenneté numérique via des quêtes, etc. « Minecraft motive l’apprentissage, améliore la participation et développe la collaboration », affirme le site officiel. Et les retours d’enseignants sont souvent enthousiastes : les élèves considérés comme “difficiles” se révèlent parfois grâce au jeu, qui les accroche davantage qu’un cours traditionnel.

Au-delà de Minecraft, on parle de plus en plus de “serious games”. Ce sont des jeux spécialement conçus pour enseigner quelque chose. Par exemple, l’Agence spatiale européenne a créé un jeu vidéo pour apprendre les bases du codage aux enfants en les faisant guider un robot sur Mars. Des universités développent des jeux pour enseigner l’anatomie, la gestion d’entreprise, la géographie… L’idée est toujours la même : apprendre par le jeu, profiter de la dimension interactive pour ancrer les connaissances.

Et à la maison ? En tant que parent, vous pouvez aussi profiter de cette tendance. Il existe de nombreux jeux éducatifs à destination du grand public. Par exemple, les jeux de la série Adibou ont fait le bonheur de générations en apprenant la lecture et le calcul aux plus petits. Des plateformes en ligne proposent des jeux pour apprendre l’anglais, la logique, la programmation (ex: Scratch pour enfants, Lightbot, etc.). Sur tablette, on trouve des applications ludo-éducatives dès 3 ans pour apprendre les formes, les lettres, etc., de manière interactive. N’hésitez pas à explorer ces alternatives pour orienter le temps d’écran de votre enfant vers du contenu à valeur ajoutée. Plutôt que de lui interdire totalement les jeux vidéo, proposez-lui des jeux où il va construire, créer, réfléchir – tout en s’amusant.

Encadrer la pratique des jeux vidéo : conseils aux parents

On le voit, les jeux vidéo, c’est un peu comme la nourriture : trop peut nuire, mais bien dosés et bien choisis, ils peuvent faire partie d’une “alimentation” équilibrée de l’esprit. Le rôle des parents est donc déterminant pour encadrer la pratique de leurs enfants. Voici quelques conseils concrets pour trouver le juste milieu et éviter les pièges évoqués plus haut :

Fixer des limites claires et respecter l’âge

1) Instaurer des règles de temps d’écran : définissez une durée maximale de jeu par jour (ou par semaine) en fonction de l’âge de l’enfant. Par exemple, **30 minutes par jour** les jours d’école pour un enfant de primaire, éventuellement un peu plus le week-end (1h). Pour un ado, on peut passer à 1h par jour en semaine, 2h le week-end, tout en surveillant que le temps total d’écran (jeux + YouTube + réseaux sociaux) reste raisonnable. L’important est que l’enfant sache qu’il a un cadre fixe. Utilisez un minuteur ou une alarme pour matérialiser la fin du temps de jeu. Quand c’est fini, c’est fini ! Au début, il râlera peut-être, mais avec de la constance, il s’habituera à cette règle.

2) Respecter les classifications PEGI : Ne mettez pas entre les mains d’un enfant un jeu qui ne correspond pas à son âge. Les logos PEGI ne sont pas là pour faire joli : un PEGI 7 signifie que le jeu peut effrayer ou choquer un enfant de moins de 7 ans, un PEGI 18 signifie clairement qu’il comporte des scènes de violence intense, de sexe, de drogue ou autre qui ne sont pas du tout adaptées à un mineur. Par exemple, le jeu GTA V est PEGI 18 (pour public adulte) à cause de sa violence et de ses contenus criminels ; il n’a rien à faire dans les mains d’un jeune ado, même s’il “supplie” parce que ses copains y jouent. « Les jeux vidéo sont classés selon plusieurs tranches d’âges (3, 7, 12, 16 et 18) […] trop souvent négligées lors de l’achat », rappelle un article. Prenez le temps de vérifier.

3) Définir les moments sans jeu : Par exemple, **pas de jeu vidéo le matin avant l’école** (pour partir l’esprit frais) ; pas de jeu pendant les devoirs ; pas d’écran pendant les repas en famille ; et comme dit plus haut, pas de jeu dans l’heure (ou les deux heures) précédant le coucher. Fixez aussi un créneau horaire limite le soir (par ex. pas après 20h). Ces repères aident l’enfant à structurer son temps. Vous pouvez utiliser des outils de contrôle parental pour automatiser ces restrictions sur les appareils (beaucoup de consoles/PC permettent de programmer des plages horaires d’utilisation).

4) Pas de console dans la chambre : C’est un conseil quasi-unanime des pédopsys et de l’association e-Enfance. Mettez la console, l’ordi, la TV dans une pièce commune (salon) où vous avez un œil dessus. Si l’enfant joue dans sa chambre, hors de votre supervision, il sera plus tenté d’outrepasser les limites (jouer en cachette la nuit, etc.) et vous ne pourrez pas savoir à quoi il joue ni avec qui il discute. En gardant le jeu dans l’espace commun, vous gardez le contrôle et vous montrez que le jeu n’est pas un refuge secret, mais une activité comme une autre qu’on peut partager.

Accompagner l’enfant et privilégier l’équilibre

5) Intéressez-vous aux jeux de votre enfant : Plutôt que de voir le jeu vidéo comme une activité qui vous oppose à lui (“les parents contre la console”), faites-en un sujet de discussion et de partage. Demandez-lui de vous montrer son jeu préféré, de vous expliquer ce qu’il doit y faire. Vous pouvez même jouer une partie avec lui de temps en temps (certains jeux s’y prêtent très bien en famille). Le but ? Mieux comprendre ce qu’il vit dans le jeu, pouvoir en parler avec lui, et détecter d’éventuels problèmes (par ex. s’il vous dit que quelqu’un l’a insulté en ligne, c’est l’occasion d’en parler). Cette approche permet aussi à l’enfant de se sentir compris et soutenu, plutôt que jugé. Un expert conseille par exemple : « Discutez avec lui de ce qu’il vient de vivre dans son jeu. Après tout, partager ces expériences, aussi, renforce le plaisir de jouer ! ».

6) Utilisez le jeu pour renforcer les apprentissages : Si votre enfant a du mal dans une matière, voyez s’il n’existe pas un jeu éducatif sur ce thème. Par exemple, s’il apprend l’anglais, installez un jeu dans lequel il devra lire quelques mots en anglais (certains jeux d’aventure offrent l’audio en français mais les textes en anglais, ça peut être formateur). Ou orientez-le vers des jeux de gestion qui font appel aux maths sans en avoir l’air (calculer des ressources, etc.). Ainsi, au lieu d’être en concurrence avec l’école, le jeu devient un allié pédagogique. Bien sûr, ça reste un complément ludique, pas une solution miracle, mais c’est toujours ça de gagné. Par ailleurs, n’hésitez pas à valoriser les compétences acquises via le jeu : par exemple, s’il construit quelque chose d’élaboré dans Minecraft, félicitez sa créativité et faites le lien avec des compétences d’architecte ou d’ingénieur en herbe.

7) Maintenez la variété des activités : Veillez à ce que le jeu vidéo ne devienne pas le seul hobby de votre enfant. Inscrivez-le à des activités sportives ou artistiques qui lui plaisent, pour qu’il ait d’autres sources de plaisir et de réussite. Un enfant occupé à l’entraînement de foot ou au cours de musique aura mécaniquement moins de temps pour la console – et c’est tant mieux, l’équilibre se fera plus naturellement. Encouragez aussi les jeux “physiques” en famille : jeux de société, balade à vélo, cuisine… Cela crée des moments de complicité sans écran et montre à l’enfant qu’on peut s’amuser de multiples façons.

Alternatives aux jeux vidéo : quelles activités pour apprendre en s’amusant ?

Enfin, si vous estimez que votre enfant passe *trop* de temps sur les jeux vidéo, l’idéal est de lui proposer des alternatives tout aussi ludiques. Car interdire brutalement peut créer frustration et conflit, alors qu’offrir autre chose pour occuper son temps sera mieux accepté.

Voici quelques idées d’activités qui combinent plaisir et apprentissage :

- Jeux de société éducatifs : Il existe des jeux de plateau ou de cartes conçus pour faire réfléchir (énigmes, culture G, maths…). Par exemple, BrainBox (quiz de mémoire visuelle), Les Incollables, ou des jeux coopératifs comme “La quête du pharaon” où toute la famille doit résoudre un mystère. Jouer ensemble autour d’une table crée du lien et stimule l’esprit de l’enfant.

- Lecture interactive : Les “livres dont vous êtes le héros”, où le lecteur fait des choix pour le personnage, peuvent plaire à un enfant fan d’aventure. C’est une forme de jeu sans écran, qui développe l’imagination et la lecture. De même, les magazines jeunesse avec des jeux (mots fléchés, énigmes, bricolages) sont d’excellents passe-temps éducatifs.

- Programmation pour enfants : Si votre enfant aime l’ordinateur, orientez-le vers des ateliers de programmation ludiques (par exemple, des initiations à Scratch, un langage visuel adapté aux 8-12 ans, ou des kits de robotique type Lego Mindstorms). Il aura la fierté de créer son propre petit jeu ou robot. Apprendre à coder tôt développe la logique et la patience – et c’est très valorisant pour eux.

- Activités manuelles et créatives : Beaucoup d’enfants accros aux jeux vidéo adorent en fait les univers imaginaires. Proposez-leur de créer eux-mêmes : du dessin (et pourquoi pas dessiner leurs personnages favoris), de la pâte à modeler ou du Lego pour construire “en vrai” ce qu’ils bâtissent dans Minecraft, etc. Vous pouvez faire le lien entre le virtuel et le réel : “Tu aimes ce jeu de course ? Construisons une vraie petite voiture ensemble”. Ce transfert aide l’enfant à diversifier ses centres d’intérêt.

- Jeux vidéo éducatifs ou en réalité augmentée : Plutôt que de bannir les écrans, dirigez l’enfant vers des jeux à plus-value éducative. Par exemple, les applications de géographie type Google Earth ou GeoGuessr où l’on doit deviner des lieux dans le monde – c’est ludique et on apprend la géographie sans s’en rendre compte. Ou un jeu d’aventure historique qui lui fera découvrir une époque tout en s’amusant. Il existe même des jeux en réalité augmentée qui incitent à sortir dehors, comme Pokémon GO (où il faut marcher pour attraper des créatures) : ça peut être un compromis pour un enfant qui rechigne aux balades.

Dernier conseil : montrez l’exemple en tant que parent. Si l’enfant vous voit scotché à votre smartphone en permanence, difficile de lui imposer des limites cohérentes. Essayez d’adopter, vous aussi, une consommation équilibrée des écrans à la maison (pas de téléphone à table, etc.). Participez aux autres activités avec lui. Votre implication et votre cohérence seront vos meilleurs atouts pour apprivoiser les jeux vidéo en famille sans en être esclave.

En résumé, les jeux vidéo ne sont ni un monstre à fuir absolument, ni un miracle éducatif. Ce sont un outil de divertissement, avec ses risques et ses bénéfices. Entre des mains averties – les vôtres, chers parents – et avec des règles saines, votre enfant peut en profiter sans danger et même en tirer quelques leçons positives. Comme souvent, tout est affaire de dosage, d’accompagnement et de dialogue. À vous de jouer 😉 !

Commentaires